Ernst LÖWY, geboren am 17. Jänner 1900 in Netluk (tschechisch Netluky oder Pnětluky), Bezirk Leitmeritz (Litoměřice) in Böhmen, Österreich-Ungarn (jetzt Tschechien), war das zweite von fünf Kindern des jüdischen Ehepaares Anna, geborene Friedmann, und Ferdinand Löwy.1

Der Vater Ferdinand Löwy, Kaufmann in Netluk, hatte zwei Brüder, Rudolf und Oswald Löwy, die seit den 1880er-Jahren in Salzburg lebten, hier Familien hatten und Handelsunternehmen leiteten.2

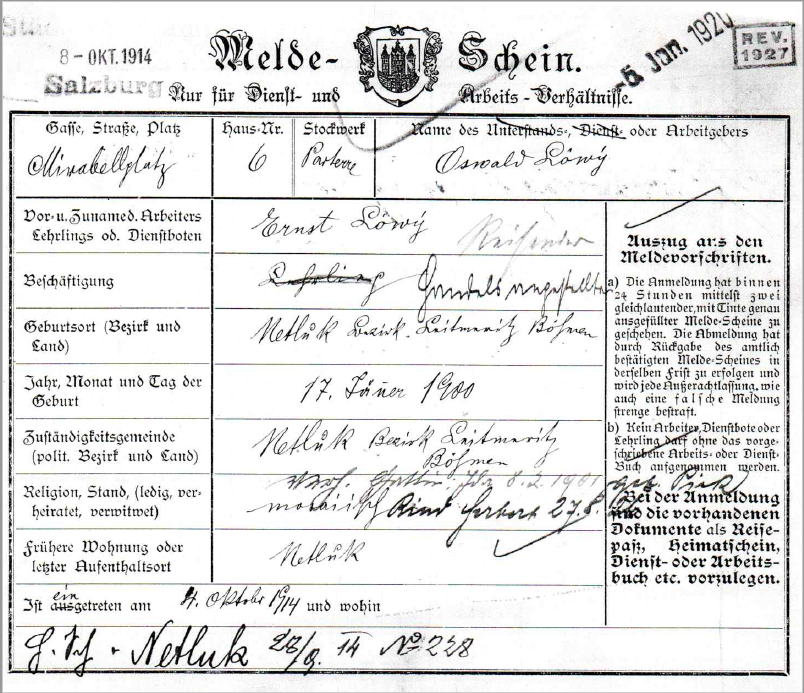

Anhand der Melderegister wird ersichtlich, dass Ernst LÖWY 14-jährig im Oktober 1914 – zu Beginn des Ersten Weltkrieges – nach Salzburg kam und im Geschäft seines Onkels Oswald Löwy, Galanterie-, Kurz- und Wirkwaren im Haus Mirabellplatz 6, eine Handelslehre machte.

Ernst LÖWY blieb nach dem Zerfall der Monarchie Österreich-Ungarn in Salzburg, bekam hier aber weder das »Heimatrecht« noch die österreichische Staatsbürgerschaft.

Er konnte dennoch ungehindert in Salzburg als Handelsangestellter, Reisender, Magazinleiter und Chauffeur arbeiten.

Ernst LÖWY lernte auf seinen Reisen eine Jüdin kennen und lieben: Ida Pick, geboren am 8. Februar 1901 in Ottnang am Hausruck, Oberösterreich. Die beiden heirateten am 12. November 1924 in der Linzer Synagoge.

Das Ehepaar Ida und Ernst LÖWY bekam einen Sohn: Herbert, geboren am 27. August 1926 in Salzburg (registriert im Geburtenbuch der Israelitischen Kultusgemeinde Linz).

Die Familie LÖWY wohnte im Haus der jüdischen Familie FÜRST3, Salzburg, Linzer Gasse 5, 3. Stock: rund zwölf Jahre bis zu ihrer Vertreibung im Gewaltjahr 1938.

Ein Dokument der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg vom 24. Juni 1938 gibt Aufschluss über die verzweifelte Situation der Familie LÖWY, die seit März 1938 kein Einkommen mehr hatte und daher nachdrücklich um finanzielle Unterstützung bat, um ausreisen zu können – »miteinander« und »egal wohin«, heißt es handschriftlich.

Die mittellose Familie LÖWY hoffte vergeblich auf eine Schiffspassage und Bürgschaft (Affidavit), um in die freie Welt zu gelangen.

Im November 1938 flüchtete die von der Gestapo aus Salzburg vertriebene Familie LÖWY nach Praha (Prag), zu dieser Zeit noch Hauptstadt der freien Tschechoslowakischen Republik, seit März 1939 jedoch als »Protektorat Böhmen und Mähren« unter nationalsozialistischer Herrschaft.

Die von der deutschen Polizei registrierte Adresse der Familie LÖWY lautete: Praha (Prag) II, Truhlářská 5.

Dokumentiert ist außerdem, dass Arnošt (Ernst) LÖWY und Ida LÖWYOVÀ am 24. Oktober 1942 (Transport Ca) und ihr Sohn Herbert LÖWY am 22. Dezember 1942 (Transport Ck) von Prag in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurden.

Weitere Recherchen ergeben, dass sich der 43-jährige Arnošt (Ernst) LÖWY, seine 42-jährige Frau Ida LÖWYOVÀ und ihr 17-jähriger Sohn Herbert LÖWY mit den Nummern 3321, 3322 und 3323 im Transport »Dm« befanden, der am 6. September 1943 das Ghetto Theresienstadt verließ und am 8. September 1943 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau eintraf: Abschnitt B IIb, der den zynischen Namen »Theresienstädter Familienlager« hatte und der SS zur Tarnung ihres Massenmordes – speziell bei Besuchen des Internationalen Roten Kreuzes – diente: Gastod nach sechsmonatiger »Schonfrist«.4

In der Nacht vom 9. auf den 10. März 1944 wurden die noch lebenden Häftlinge des Transportes »Dm« in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Die Todesdaten von Ernst, Ida und Herbert LÖWY sind aber wie bei allen Häftlingen des Abschnittes B IIb nicht dokumentiert.

Unter den Shoah-Opfern befinden sich außerdem Ernst LÖWYs jüngerer Bruder Otto, geboren am 14. Dezember 1907 in Netluk, und Ernst LÖWYs Tante Amalie LÖWY, die bis 1938 in Salzburg, Franz-Josef-Straße 12, gelebt hatte.

Über Ida LÖWYs oberösterreichische Verwandte ist bekannt, dass ihr Vater Bernhard Pick im März 1938 in seinem Wohnort Thomasroith Suizid beging und ihre Schwester Ludmilla 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet wurde.

Schließlich ist noch festzuhalten, dass im Gedenkjahr 1968 eine Festschrift der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg erschien: Salzburgs wiederaufgebaute Synagoge mit einem Verzeichnis der 1938 vertriebenen jüdischen Bewohner Salzburgs.

Darin fehlt aus unerklärlichen Gründen die Familie LÖWY, Linzer Gasse 5.

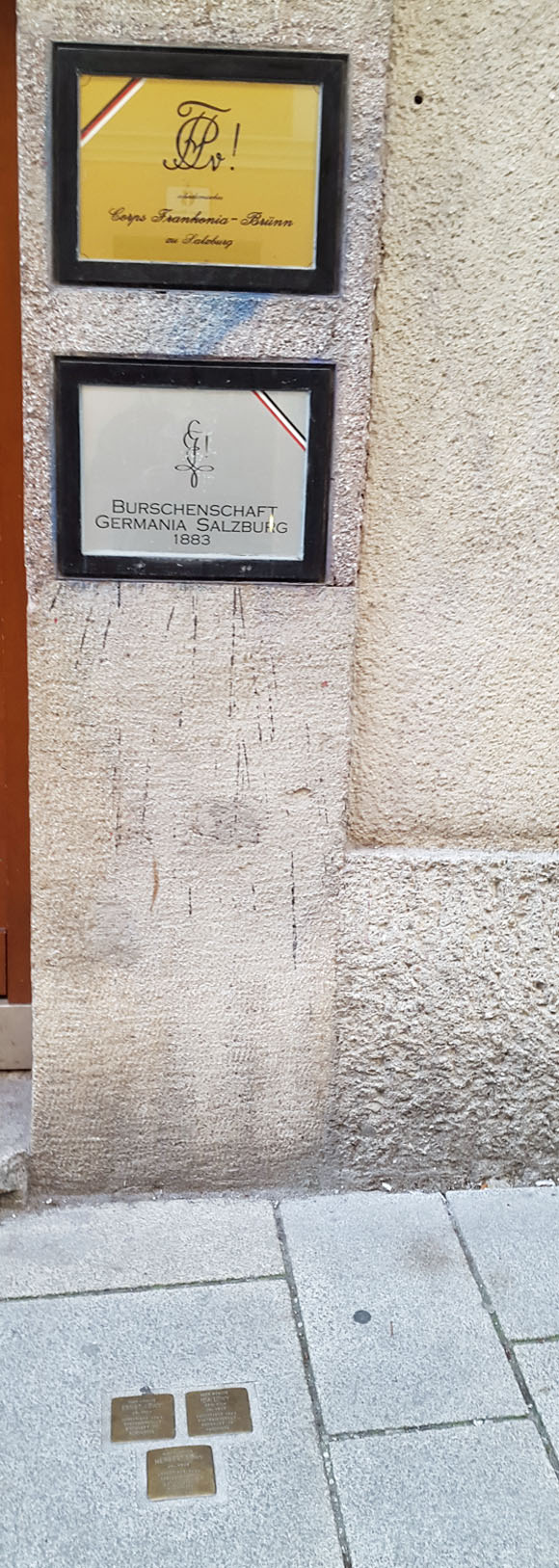

2007 konnten allerdings die ersten »Stolpersteine« für die Shoah-Opfer Ernst, Ida und Herbert LÖWY in Gegenwart des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Marko Feingold verlegt werden: nahe am »arisierten« Haus Linzer Gasse 5 mit seinem alten Türportal, auf dem heute Metallschilder deutschnationaler Burschenschaften prangen.

1 Das Ehepaar Anna Löwy, geborene Friedmann (gest. 1915), und Ferdinand Löwy (gest. 1935) hatte fünf Kinder: Emilie Peschka (1898-1967), Ernst (1901-1943 Shoah), Rudolf (1901-1959), Berta Hromadka (1905-1934) und Otto (1907-1942 Shoah).

2 Ferdinand Löwys älterer Bruder Rudolf (1856-1935) war von 1911 bis 1919 und von 1924 bis 1935 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, sein Sohn Otto war von 1935 bis 1938 und sein Sohn Ludwig in den Jahren 1967/68 ihr Präsident. Ferdinand Löwys jüngerer Bruder Oswald (1868-1935), bei dem sein Neffe Ernst LÖWY arbeitete, war Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg.

3 Das Haus Linzer Gasse 5, in dem die Familie Ernst LÖWY bis November 1938 wohnte, war von 1892 bis 1939 im Eigentum der in Salzburg ansässigen jüdischen Familie Arthur FÜRST, der im März 1939 die Flucht in die USA gelang. Arthurs Schwester Hedwig BISENTZ, Miteigentümerin des Hauses Linzer Gasse 5, wurde im April 1943 in Theresienstadt ermordet. Das 1938 »arisierte« Haus wurde nach der Befreiung nicht restituiert.

4 Vom 6. September 1943 bis zum 18. Mai 1944 gingen sieben Transporte mit insgesamt 17.517 Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Abschnitt B IIb, der als »Theresienstädter Familienlager« der SS zur Tarnung ihres Massenmordes diente: »Sonderbehandlung mit sechsmonatiger Quarantäne« (Gastod nach sechs Monaten »Schonfrist«).

Quellen

- Israelitische Kultusgemeinde Linz (Trauungen, Geburten)

- Stadtarchiv Linz, Stadt- und Landesarchiv Salzburg (Melderegister)

- Israelitische Kultusgemeinde Salzburg 24. 6. 1938 an Fürsorgezentrale der IKG Wien (Antrag auf Unterstützung)

- Salzburgs wiederaufgebaute Synagoge (Hg. Mendel Karin-Karger, Judaica Verlag, Salzburg 1968, S. 139-143

- Národni Archiv Praha (Tschechisches Nationalarchiv)

- Theresienstädter Gedenkbücher

- Institut Terezinske iniciativy

- Shoah-Datenbanken DÖW und Yad Vashem

Stolperstein

verlegt am 22.08.2007 in Salzburg, Linzer Gasse 5