Wilhelm SCHMID, am 12. März 1896 in Salzburg geboren und katholisch getauft, war das ältere von zwei Kindern des Ehepaares Katharina und Wilhelm Schmid, der viele Jahre am Erzbischöflichen Konsistorium als Amtsdiener tätig war.

Die Familie wohnte im Parterre des Hauses Kapitelgasse 2, somit in der Nachbarschaft des Erzbischöflichen Palais.

Wilhelm SCHMID, Sohn eines kirchlichen Amtsdieners, studierte in Wien Rechtswissenschaften und war dort Mitglied der katholischen Verbindung Maximiliana im Österreichischen Cartellverband (ÖCV).

Besonders beachtenswert ist, dass er gemeinsam mit August Maria Knoll, Alfred Missong, Ernst Karl Winter und Hans Karl Zessner-Spitzenberg im Jahr 1927 die »Österreichische Aktion« begründete.

Die »Österreichische Aktion«, katholisch, patriotisch und monarchistisch orientiert, war ein loser Verband, der die Idee der österreichischen Identität publizistisch verfocht und damit Großdeutschtum, Nationalsozialismus und »Anschluss«-Bestrebungen zu bekämpfen versuchte.

Die »Österreichische Aktion« besaß ein Publikationsmedium: die von Dr. Wilhelm SCHMID seit 1927 herausgegebene Zeitschrift Vaterland. Blätter für katholisches Österreichertum – eine Zeitschrift, die im deutschnationalen Salzburg auf heftige Ablehnung stieß (Salzburger Volksblatt, 10. März 1934, S. 4).

Man kannte daher die Adresse des angefeindeten Herausgebers Wilhelm SCHMID: Salzburg, Kapitelgasse 2 – sein Lebensort mit erlesener Privatbibliothek bis zum März 1938, als das nationalsozialistische Regime an seinen politischen Gegnern Rache nahm.

Wilhelm SCHMID, ein Überlebender des Terrors, berichtet im Rückblick:

Bei der 1. Hausdurchsuchung wurde mir überdies der größte Teil meiner teilweise unersetzlichen Bibliothek konfisziert und am Residenzplatz verbrannt …

Der Brandort lag inmitten eines historischen Ensembles, das einzigartig ist: die alte erzbischöfliche Residenz auf der einen Seite, auf der anderen der barocke Residenzbrunnen und dahinter emporragend der Dom mit seinen Türmen und Kreuzen.

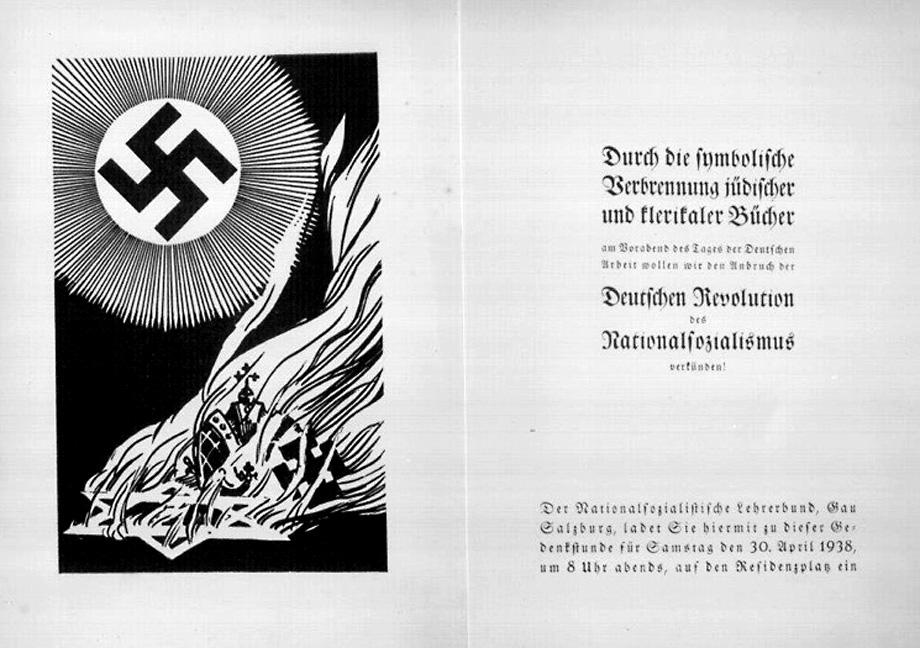

Am Abend des 30. April 1938 diente der Residenzplatz als Ort der Rache und des Triumphes, verdeutlicht durch einen Aufruf an die Bevölkerung zur Teilnahme an der »symbolischen Verbrennung jüdischer und klerikaler Bücher« – ein gut illustrierter Aufruf, der mit Herrschafts- und Feindsymbolen bestückt ist:

zuoberst ein großes Hakenkreuz, strahlenumkränzt,

darunter lodernde Flammen,

in ihrer Mitte ein berstendes Kirchenschiff mit Christuskreuz,

daneben ein Kruckenkreuz, Symbol der österreichischen Diktatur,

und am unteren Ende ein flach liegender Davidstern, den ebenfalls die Flammen fressen.

Ein symbolischer Gewaltakt, Vorbote der realen Vernichtung von Menschen: Sein Inszenator Karl Springenschmid, Schriftsteller und Lehrer, hinterließ einen verkohlten Bücherhaufen – Weltliteratur von Stefan ZWEIG: verbrannt, weil er Jude war.

Auf dem Residenzplatz verbrannt, in den nationalsozialistischen Medien aber gezielt totgeschwiegen, wurde das Buch einer couragierten Frau, die keine Jüdin, sondern christlich-konservativ und projüdisch gesinnt war: Irene Harand.

Ihr in Salzburg verbranntes Buch trägt den Titel: Sein Kampf. Antwort an Hitler (im Selbstverlag der Autorin, Wien 1935).

Irene Harand war eine Frau, die Antisemitismus und Rassenhass bekämpfte und dabei Adolf Hitler herausforderte – somit eine starke widerständige Frau, die aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt werden sollte: damnatio memoriae.

Denkwürdig ist überdies, dass Irene Harand ihren mutigen Kampf im Exil fortsetzte, auch Leben retten konnte und deshalb als »Gerechte unter den Völkern« in der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem geehrt wird.

Der Widerstand des Mitbegründers der »Österreichischen Aktion« Wilhelm SCHMID blieb ebenfalls ungebrochen: Er verweigerte den Führereid und somit seine Teilnahme am Angriffs- und Vernichtungskrieg. Er befand sich mehrmals in Polizei- und Justizhaft, zuletzt wegen »heimtückischer Angriffe auf Staat und Partei«.

Wilhelm SCHMID erlebte die Befreiung Österreichs, zählte aber zu jenen Österreich-Bekennern und Gegnern des Nationalsozialismus, die in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurden.

Aus Dokumenten wird zumindest ersichtlich, dass Wilhelm SCHMID Mitglied des Salzburger KZ-Verbandes war, der wegen seiner KPÖ-Dominanz während des Ost-West-Konfliktes von der österreichischen Staatspolizei observiert wurde.

Am 16. Dezember 1972 starb Dr. Wilhelm SCHMID 76-jährig in Salzburg.

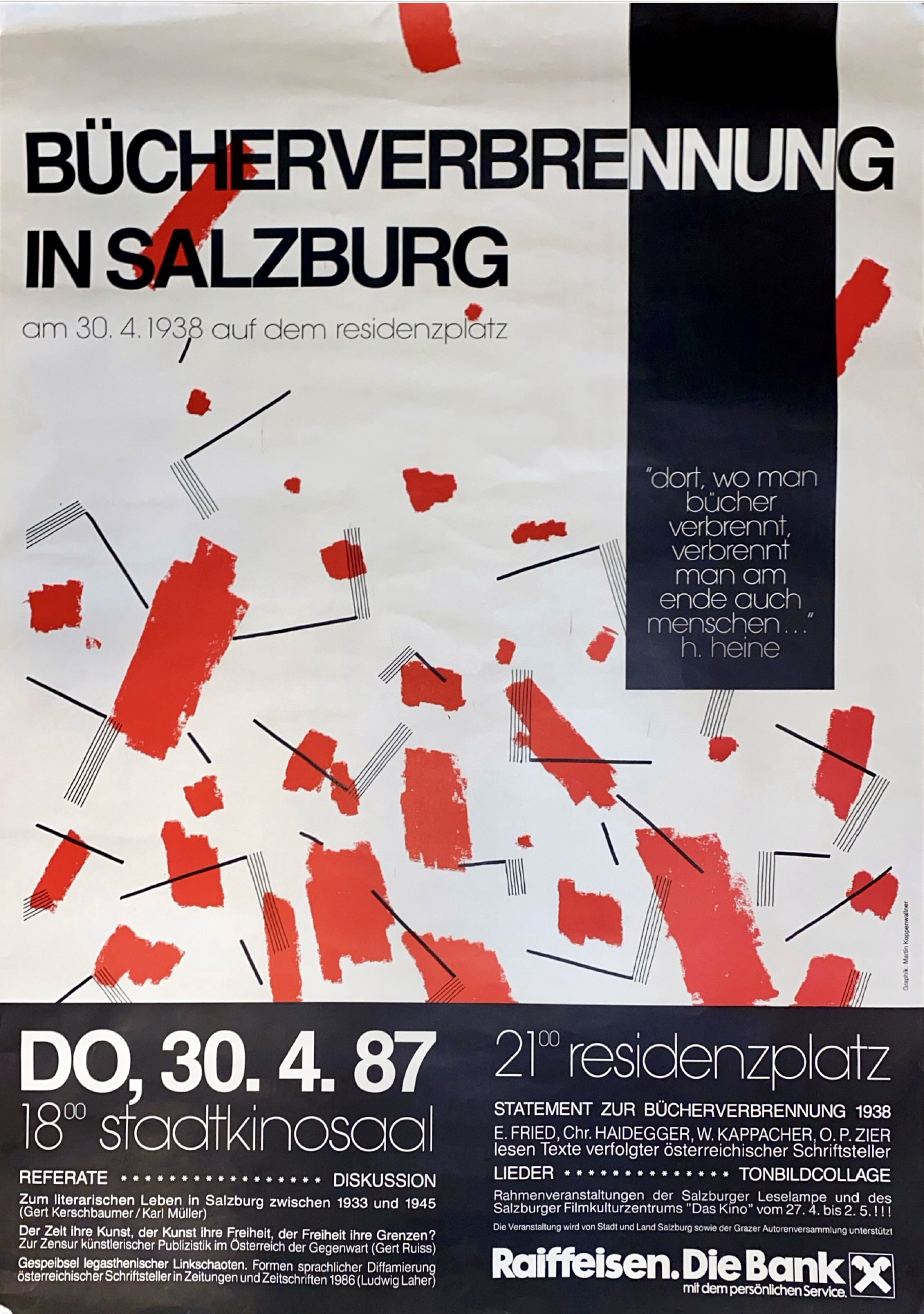

Die Bücherverbrennung ließ sich allerdings nicht aus dem Gedächtnis der Stadt Salzburg löschen – nicht für immer.

Am Abend des 30. April 1987 – exakt 49 Jahre nach dem Gewaltakt auf dem Residenzplatz – hielt an diesem Ort der Schriftsteller Erich Fried eine verstörende Rede:

Die Dankesschuld

[…] Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ihm [Adolf Hitler] auch heute noch viel Böses verdanken. Und bloß die Bücherverbrennung zu verdammen und nicht zu kämpfen, das genügt nicht einmal, um neue Bücherverbrennungen zu verhindern, und das genügt nicht, um die Verbrennung der ganzen Welt zu verhindern. Das wollte ich sagen.

Salz. Salzburger Literaturzeitung, Juni 1987

Quellen

- Archiv der Erzdiözese Salzburg: Matrikenbücher

- Stadt- und Landesarchiv Salzburg: Melderegister, Heimatmatrik und Opferfürsorgeakten

- Widerstand und Verfolgung in Salzburg 1934-1945, Band II, Wien 1991, S. 32, 34, 602

- Vaterland. Blätter für katholisches Österreichertum, Hg. Wilhelm Schmid (Replik im Salzburger Volksblatt, 10. März 1934, S. 4)

- Irene Harand: Sein Kampf. Antwort an Hitler, Selbstverlag, Wien 1935 (im Selbstverlag der Autorin, französische und englische Übersetzungen)

- Einladung (Aufruf) zur »symbolischen Verbrennung jüdischer und klerikaler Bücher« am 30. April 1938 (Deutsches Historisches Museum Berlin)

- Plakat der Salzburger Autorengruppe zur Gedenkveranstaltung am 30. April 1987 auf dem Residenzplatz

- Salz. Salzburger Literaturzeitung Nr. 48, Juni 1987, S. 5-9

Stolperstein

verlegt am 08.10.2025 in Salzburg, Kapitelgasse 2