Das jüdische Ehepaar Johanna, geborene Schönbrunn, und Rudolf Löwy hatte drei Söhne, die in Salzburg geboren wurden:

• Otto am 24. Juni 1883,

• Ernst am 5. September 1890 und

• Ludwig am 14. Februar 1892

– eine der rund 50 jüdischen Familien, die das »Heimatrecht« der Stadt Salzburg während der Monarchie Österreich-Ungarn erwerben konnten.

Anhand der »Heimatmatrik«1 wird ersichtlich, dass auch ihre Söhne Otto, Ernst und Ludwig LÖWY, Absolventen der Realschule in Salzburg und Offiziere der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg, Familien gründeten:

Das Ehepaar Alice und Otto LÖWY hatte eine Tochter: Lilly, geboren am 29. Dezember 1917 in Salzburg.

Das Ehepaar Helene und Ludwig LÖWY hatte ebenfalls eine Tochter: Liselotte, geboren am 26. April 1924 in Salzburg.

Auch das Ehepaar Hilda und Ernst LÖWY hatte eine Tochter: Liane (Lia), geboren am 15. Februar 1928 in Teplice (vormals Teplitz-Schönau, Böhmen).

Die Brüder Otto, Ernst und Ludwig LÖWY waren Gesellschafter und Juniorchefs der 1882 gegründeten Firma Rudolf Löwy OHG: Kohlenhandel, ein florierendes und krisenfestes Unternehmen bis zum Gewaltjahr 1938.

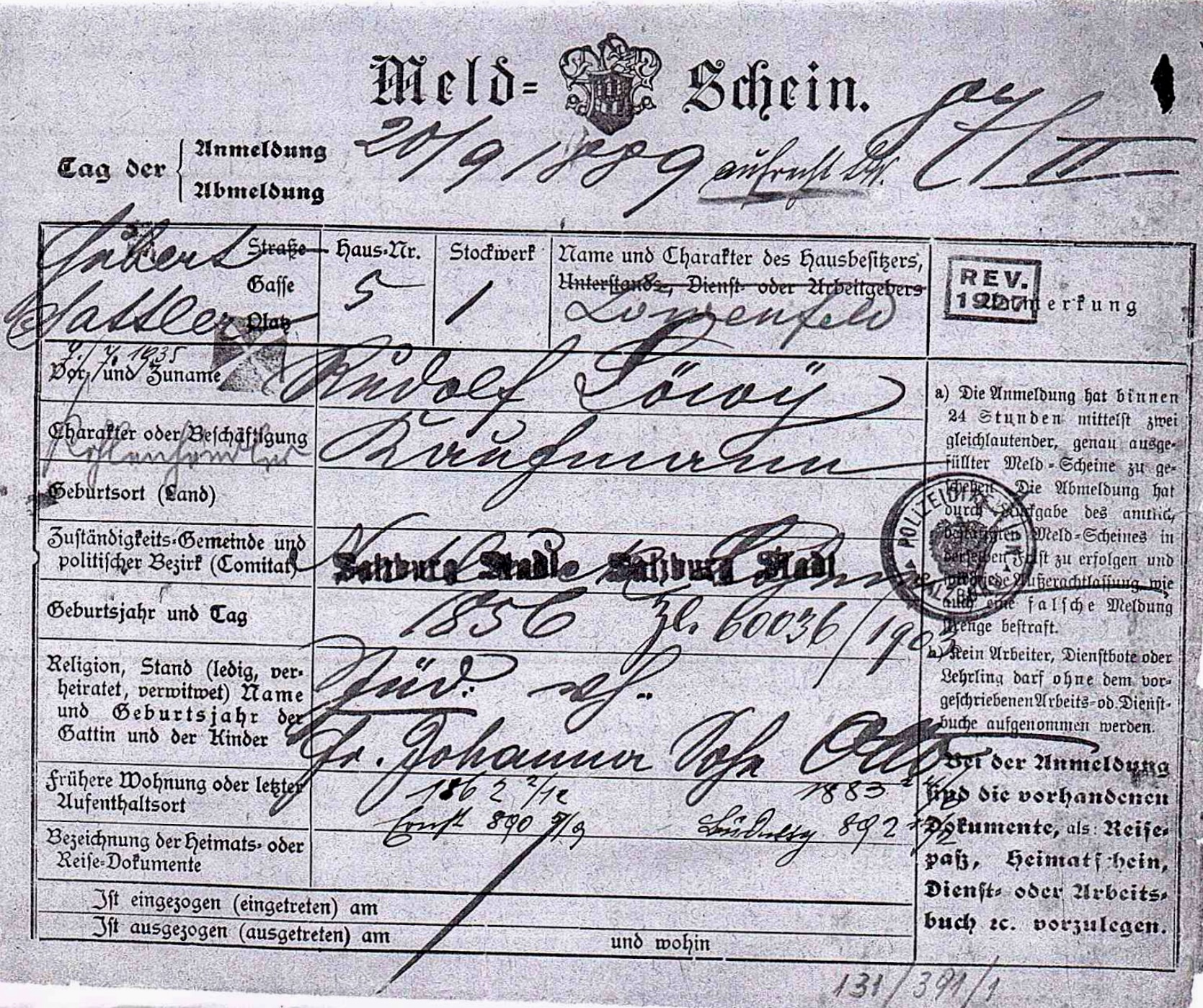

Die Geschäfts- und Wohnadresse des Seniorchefs Rudolf Löwy blieb ebenfalls lange unverändert: Hubert-Sattler-Gasse 5, erste Etage – ein großstädtisches Haus mit offenem Innenhof und Durchgängen zur Faber- und Franz-Josef-Straße, benannt nach seinem Bauherrn Josef Heller.2

Im antisemitischen Salzburg galten die Heller- und angrenzenden Faberhäuser an der Rainerstraße als »Judenhäuser« – vermutlich wegen ihrer Wiener Bauherren und gutsituierten Bewohner, darunter jüdische Familien.

Ortsbekannt war jedenfalls, dass Rudolf Löwy Präsident der 1911 gegründeten Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg war – gut 20 Jahre lang, von 1911 bis 1919 und von 1924 bis 1935.

Name und Adresse stehen überdies auf einer Boykott-Liste, die der Salzburger Antisemitenbund in seiner Hass-Schrift Der eiserne Besen seit den 1920er-Jahren publizierte – mit dem erklärten Ziel, die Existenz aller Jüdinnen und Juden in ihrem Lebensort zu vernichten.

Als Rudolf Löwy 1929 vom österreichischen Bundespräsidenten das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielt, reagierte das antisemitische Salzburg mit hasserfüllter Polemik:

Zionsstern der Judenrepublik

Der eiserne Besen, 2. August 1929, S. 5

Der Republik mangelte es an Widerstand gegen Antisemitismus – mit fatalen Folgen für die Israelitische Kultusgemeinde Salzburg: ein starker Rückgang der Geburten und Trauungen, ihre letzten im September 1933 (!).

Am 7. Juli 1935 starb Rudolf Löwy 78-jährig, Seniorchef seines Unternehmens und Ehrenpräsident seiner Kultusgemeinde, und wenige Wochen davor, am 24. Mai, seine Frau Johanna, beide bestattet auf dem jüdischen Friedhof in Salzburg (Traueranzeigen der Hinterbliebenen).

Am 12. Mai 1935, noch zu Lebzeiten der Eltern, wurde ihr ältester Sohn Otto LÖWY 51-jährig von der konservativen Mehrheit der Kultusgemeinde zu ihrem Präsidenten gewählt.

Die Brüder Otto, Ernst und Ludwig LÖWY leiteten gemeinsam ihr Unternehmen im Haus Hubert-Sattler-Gasse 5 und erwarben noch ein Lagerhaus im Stadtteil Schallmoos (Grundbuch EZ 464).

Unter dem nationalsozialistischen Regime wurde das im Jahr 1882 gegründete Unternehmen gewaltsam liquidiert und damit die Existenz der Brüder LÖWY in ihrem Geburts- und Lebensort Salzburg vernichtet.

Profiteure des Raubzuges waren Ernst Reh & Co. (Geschäft Hubert-Sattler-Gasse 5) und Franz Flöckner (Lagerhaus in Schallmoos).

Volle Aufmerksamkeit gebührt vielmehr ihren Opfern und traumatischen Erfahrungen.

Nach der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 wurden die Brüder Otto, Ernst und Ludwig LÖWY von der Gestapo Salzburg verhaftet, in das KZ Dachau deportiert und am 5. Dezember 1938 entlassen – unter der Bedingung, mit ihren Familien umgehend »auszuwandern«.

Die beraubten und vertriebenen Familien fanden als »illegal refugees« Zuflucht im damals britischen Mandatsgebiet Palästina.

Zu Beginn des Kriegsjahres 1941 gelang es Alice und Otto LÖWY, von Tel Aviv über Ägypten in die USA zu reisen. Ihr Ziel war Philadelphia, Zufluchtsort ihrer verheirateten Tochter Lilly Moldauer, die in den USA drei Kinder bekam: Joanne, Ralph und Carol.

Zu den wenigen Jüdinnen und Juden, die einen Neustart am Ort ihrer Vertreibung wagten, zählte das Ehepaar Helene und Ludwig LÖWY.

Ihre verheiratete Tochter Liselotte Papo blieb allerdings aus familiären Gründen ihrem Zufluchtsort verbunden: Tel Aviv in Israel seit Mai 1948.

Zu beachten ist überdies, dass Helene und Ludwig LÖWY 50 bzw. 60 Jahre alt waren, als sie im März 1952 nach Salzburg zurückkehrten, um das Geschäft ihrer Familie im Haus Hubert-Sattler-Gasse 5 wieder aufzunehmen – nach 14-jähriger Zwangsunterbrechung.

Das Ehepaar LÖWY musste zuerst einmal die unter dem nationalsozialistischen Regime liquidierte Firma Rudolf Löwy neu gründen – eine Firma, die zwar ihren Traditionsnamen wieder erhielt, aber eine andere Adresse hatte: Turnerstraße 21 im Stadtteil Gnigl.

Schon daran zeigt sich, dass die Mühen des Ehepaares LÖWY um Rückstellung ihrer geraubten Geschäfts- und Lagerräume erfolglos blieben.

Trotz aller Widrigkeiten und antisemitischer Anfeindungen gelang es Helene und Ludwig LÖWY, in Salzburg dauerhaft Fuß zu fassen und der Firma Rudolf Löwy wieder Geltung zu verschaffen – ein wesentliches Anliegen des Ehepaares, wie aus ihren Erinnerungen hervorgeht.

Tatsache ist ebenso, dass Widerstand gegen Antisemitismus die vordringliche Aufgabe der Überlebenden war, wozu sich auch Ludwig LÖWY als engagiertes Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg verpflichtet fühlte.

In den Jahren 1967/68 war Ludwig LÖWY Präsident seiner Kultusgemeinde und ihr Ehrenpräsident an seinem Lebensabend – wie sein Vater Rudolf Löwy.

Ludwig LÖWY starb 88-jährig am 1. Februar 1981, seine Frau Helene 93-jährig am 17. Mai 1995 ebenfalls in Salzburg, aber beide begraben in Israel, Tel Aviv, am Lebensort ihrer Tochter Liselotte Papo.

Nachzutragen ist, dass es auf dem jüdischen Friedhof in Salzburg zwei Gräber der Familie Löwy gab, wovon eines das nationalsozialistische Zerstörungswerk überstand: das Grab des 1935 verstorbenen Ehepaares Johanna und Rudolf Löwy.

Das Grab des ebenfalls 1935 verstorbenen Oswald Löwy, eines Bruders von Rudolf Löwy, verschwand in den Terror-Jahren – ein jüdischer Grabstein unter vielen, die geraubt, verkauft und verwertet wurden.

Amalie LÖWY, Oswalds Witwe, und sein Neffe Ernst LÖWY, dessen Frau Ida und Sohn Herbert, die beim November-Pogrom 1938 aus Salzburg vertrieben wurden, sind unter den Shoah-Opfern.

1 »Heimatmatrik« als Ersatzquelle für die unter dem nationalsozialistischen Regime vernichteten Geburten- und Trauungsregister der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg.

2 »Heller-Häuser« (benannt nach Josef Heller, gest. 1930 in Salzburg): Hubert-Sattler-Gasse 5, 7, 9 (EZ 68. 102, 104), Franz-Josef-Straße 6 und 8 (EZ 101, 103) und Faberstraße 9 und 11 (EZ 105, 106), Bauherren Heller & Comp, 1890 Brüder Löwenfeld & Hofmann, 1912 Eugenie Pongracz und Amelie Hervay-Kirchberg, 1920 Samuel Gump und Eugen Weil (Zürich), 1970 Stadtgemeinde Salzburg

Quellen

- Israelitische Kultusgemeinde Salzburg (Geburten. und Trauungsregister unter dem nationalsozialistischen Regime vernichtet)

- Stadt- und Landesarchiv Salzburg: Melderegister, Heimatmatrik, Grundbuch, Gewerbe- und Opferfürsorgeakten, Verzeichnis arisiertes Vermögen (Dr. Josef Weiss, 2. August 1945)

- Salzburgs wiederaufgebaute Synagoge, Festschrift zur Einweihung, Judaica Verlag, Salzburg 1968

- Albert Lichtblau: »Arisierungen«, beschlagnahmte Vermögen, Rückstellungen und Entschädigungen in Salzburg, Wien-München 2004, S. 160-163

- Dossier Liselotte Löwy-Papo mit Erinnerungen ihrer Eltern (Tel Aviv, September 2009)

- Arolsen Archives: KZ-Haft Otto, Ernst und Ludwig Löwy

- Anno: Austrian Newspapers online

Stolperstein

verlegt am 08.10.2025 in Salzburg, Hubert-Sattler-Gasse 5